【専門医が解説】~糖尿病患者が避けるべき食べ物~「糖化」で死亡リスク5倍!AGEs(終末糖化産物)の蓄積メカニズム

監修医

幹細胞再生治療を通じ、国民病で万病の元である糖尿病の根治に取り組んでいる。

■職歴:

西暦2012年1月〜:東京女子医科大学病院初期研修医

西暦2015年4月〜:医療法人貞心会 西山堂慶和病院勤務

西暦2019年4月〜:海老名総合病院 糖尿病センター勤務

西暦2020年4月~:東京女子医科大学病院糖尿病・代謝内科 助教

西暦2022年1月〜現在:一般社団法人輝実会 青山レナセルクリニック院長

■所属学会等

日本内科学会

日本糖尿病学会

日本再生医療学会

糖尿病眼学会

日本内科学会認定内科医(認定番号107827)

日本糖尿病学会専門医(認定番号7237)

つい先日放映されたNHKの「~糖化の取説~肌ホネ血管アンチエイジング」という特集番組で、皆さんが普段聞きなれない「AGEs」という糖化物質の蓄積が引き起こす様々な疾患や死亡リスクの上昇について解説されていました。その中で、糖化に関する研究で世界をリードするオランダにおける72,000人以上の健康な住人を対象とした10年間にわたる大規模調査の内容が詳しく紹介されました。同調査によれば、AGEsの蓄積が進んでいるグループは、低いグループと比べて糖尿病・心臓病に罹患するリスクが3倍、死亡リスクが5倍という衝撃の結果が発表されており、他の疾患や数値と無関係に、AGEs指数が高いだけで死亡リスクが高まることが示唆されています。つまり、「糖化」は、これまでの常識を覆す、疾患や死亡リスクを最も正確に予測する新しいバロメーターなのです。

本コラムでは、糖化の産物であるこのAGEsの正体と対処法について2回に分けて詳しく解説します。

前編となる今回は、AGEsの形成・蓄積のメカニズム、AGEsが引き起こす悪影響や死亡リスクの上昇、AGEsの蓄積を予防する食品等について解説すると共に、当院が保有している医療機器を用いた「糖化年齢」(AGEs蓄積指数)測定のリアルな光景についても公開します。

目次

「糖化」とは?

「AGEs(終末糖化産物)」が蓄積される仕組み

食事などで摂取された糖が体内のタンパク質(アミノ基)と熱によって結合する「メイラード反応」から始まり、最終的に「AGEs(Advanced Glycation End-products)」と呼ばれる分解しにくい不可逆的な老化物質が生成される現象を「糖化」といいます。

36〜37℃程度の体温でもメイラード反応が起きることが知られており、糖化は体温の熱が関わることから「体が焦げる」反応とも称されます。

体内に取り込まれた糖(ブドウ糖など)は、体の中のたんぱく質と結合し、段階的に複雑な化学変化を繰り返し、最終的に「AGEs」という、分解されにくい老化物質に変貌します。私たちの身体はタンパク質で構成されていますが、その中でも特に組織の弾力性や柔軟性の維持に必要不可欠なコラーゲン繊維と結合すると、酵素による分解機能が阻害されるため、老化して機能が低下したタンパク質が代謝されず居座り続けることになります。こうして加齢と共に増加し続けるAGEsが体内にどんどん蓄積される結果、老化を進め寿命を縮める原因になっています。これがAGEsの正体です。

「AGEs」(終末糖化産物)の特徴と形成のプロセス

AGEsは、血液、細胞内、皮膚や内臓組織など身体の多様な部位で形成され、体内のタンパク質と結合して徐々に蓄積されていきます。

そして、このAGEsが非常に厄介なのは、「終末糖化産物」という日本語からもイメージできるように、一度AGEsと結合したタンパク質が自然に元の状態に戻ることは絶対に無く、組織や細胞に及ぼす全ての作用は一方通行で、不可逆的であるという点です。

このAGEsは、数年から十数年という長い年月をかけて徐々に形成された「最終生成物」なのですが、そのプロセスは以下のとおり複雑です。

<メイラード反応から始まる AGEs 形成のプロセス>

- = 初期糖化反応 =

-

- 【Step-1】糖がタンパク質と結合

- 血糖などの還元糖が、体内のタンパク質(特にリジンやアルギニン残基のアミノ基)と結合すると、

メイラード反応(Maillard反応)という最初の反応が生じます。 - 【Step-2】シッフ塩基(Schiff base)の形成

- 糖とアミノ基が結合すると、シッフ塩基という分子が形成されます。

この段階の反応は、まだ可逆的で、分子は不安定な状態です。 - 【Step-3】アマドリ化合物(Amadori産物)への変化

- シッフ塩基は、数時間〜数日後に、より安定な構造であるアマドリ化合物に変化します。

*ここまでが初期糖化反応と言われています。

- = 後期糖化反応 =

-

- 【Step-4】 酸化反応による中間体の生成

- 長い年月をかけてアマドリ化合物が酸化・分解され、

MGO(メチルグリオキサール)、GO(グリオキサール)、3-DG(ジヒドロキシアセトン)等の高反応性化合物を生成します。 - 【Step-5】 AGEs(終末糖化産物)の形成(不可逆)

- 形成された高反応性の中間体が体内のタンパク質と非酵素的に結合し、AGEs(Advanced Glycation End-products) の状態になります。このAGEsは不可逆的で、分解されることはありません。

- = 架橋(cross-link)による老化促進 =

- 特にコラーゲンのような代謝サイクルが長い長寿命タンパク質にAGEsによって、歪んだ形状の硬化した異常架橋構造が形成され、この結果、体内の組織の硬化・弾性喪失・分解抵抗性の増加など老化症状が促進されます。

上記のプロセスを経て形成されるAGEsの特性を以下にまとめます。

|

熱依存 |

加熱により加速(体温でも年単位で進行) |

|

蓄積性 |

分解されにくく、数年〜数十年単位で蓄積 |

|

不可逆 |

形成後は基本的に不可逆(戻らない) |

|

架橋性 |

タンパク質同士をガチガチに架橋し、組織を硬化 |

糖化の原因

糖化を引き起こす最大の要因は、やはり食事の影響です。

高糖質・高温調理(揚げ物・焼き目)食品は、既にAGEsそのものですから、体外から既にAGEs化した物質を摂取していることになります。

また、糖尿病など血糖コントロールが不良な状態は、体内でのAGEs形成が加速します。

いっぽう、食事以外にも以下のようなAGEs形成要因が指摘されています。

<食事以外の糖化促進要因>

- ① 高血糖(糖尿病及び予備郡)

-

血中のグルコース濃度が高いと、体内で糖化反応が進行しやすくなり、コラーゲンをはじめとする長寿命タンパク質にAGEsが蓄積されやすくなります。

一般的には、HbA1cが高い人ほどAGEs形成のリスクも高い傾向があります。 - ② 酸化ストレス(活性酸素)

-

活性酸素(ROS)は、後期糖化反応【Step-4】における中間体の酸化・分解を促進しAGEs形成を加速させます。

- ③ 慢性炎症

-

慢性炎症はサイトカイン放出と活性酸素(ROS)増加を通じてAGEs形成を促進させる結果、さらなる炎症を引き起こす悪循環が生じます。

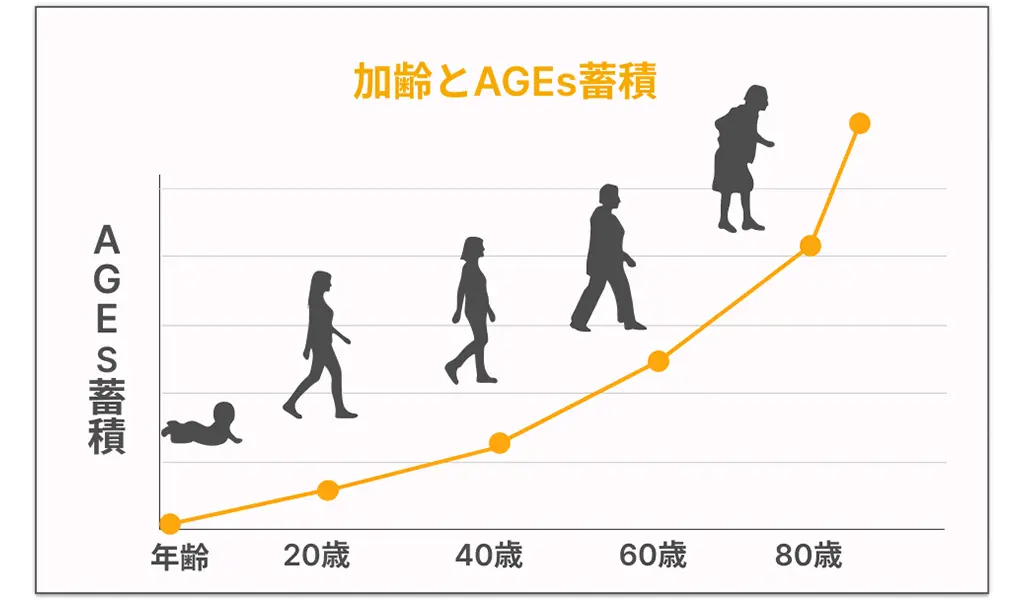

- ④ 加齢

-

年齢とともにタンパク質の再生能力が低下し、AGEsが一層分解されにくくなります。

このため、コラーゲンや水晶体などの長寿命の組織に、AGEsがどんどん蓄積されます。

従って、基本的にはAGEsの蓄積は実年齢と比例します。

- ⑤ 腎機能の低下

-

AGEsは主に腎臓を介して排泄されますので、 慢性腎不全や加齢性腎機能低下により、AGEsが蓄積しやすくなります。

- ⑥ 精神的ストレス・喫煙・睡眠不足

-

ストレスホルモン(コルチゾール)や交感神経の過緊張により、血糖上昇+酸化ストレス増加は 糖化を促進させます。

糖化が引き起こす身体への様々な悪影響と死亡リスクの上昇

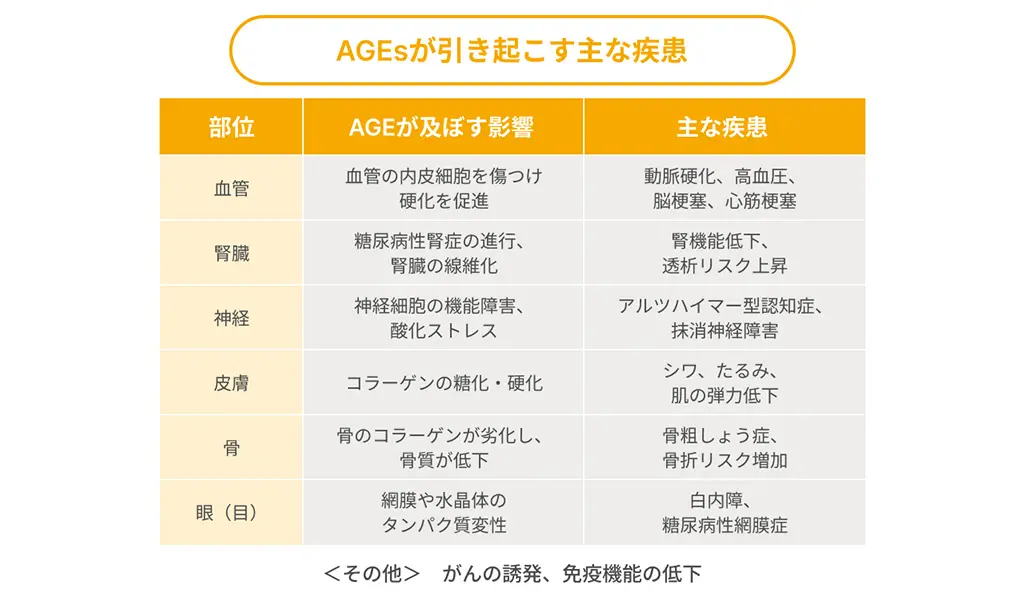

糖化が進みAGEsが蓄積されると、全身の多様な疾患を引き起こし、死亡リスクが高まります。

体内の多様な部位で障害や疾患を誘発

AGEsが体内の各組織のタンパク質に結合し蓄積が進むと、主に以下の作用が生じ、その結果、体内の各部位に様々な障害や疾患を引き起こします。

- ① 組織の硬化・劣化

-

コラーゲン等との結合により組織の硬化・劣化が加速する

→血管・皮膚・関節・臓器が老化する - ② 酸化ストレスの増大

-

活性酸素(ROS)を増大させ、細胞にダメージを与える

→DNA損傷、がんリスク、老化促進 - ③ 慢性炎症の促進

-

AGEsが免疫系を刺激し、炎症性サイトカインを誘導する

→組織破壊・線維化・疾患進行 - ④ 受容体(RAGE)との反応

-

AGEsがRAGEという受容体に結合する結果、細胞内に異常シグナルが発生

→動脈硬化やアルツハイマーの引き金に

糖化は顕著に寿命を縮めるという衝撃の事実

先日、NHKの糖化に関す特集番組で紹介された、オランダにおけるAGEsの蓄積が引き起こす疾患や死亡率との相関に関する大規模調査によれば、調査対象である健康な、72,000人のうち、AGEsの蓄積が進んでいるグループは、低いグループと比べて糖尿病・心臓病に罹患するリス クが3倍、死亡リスクが5倍という衝撃の結果が発表されました。また、同調査によれば、コレステロールや血圧が正常であっても、ただAGEsの蓄積値が高いだけで死亡リスクが5倍も高まることが示唆されています。

つまり、糖化(AGEsの蓄積)は、これまでの常識を覆す、疾患や死亡リスクを最も正確に予測する新しいバロメーターなのです。

|

AGEs蓄積リスクに関する大規模調査の概要 |

|

|---|---|

|

研究機関 |

オランダ フローニンゲン大学 |

|

期間 |

|

|

対象 |

糖尿病や心血管疾患(CVD)の既往がない72,880人 |

|

追跡対象 |

→このうち、AGEs値が高いグループは、低いグループと比べて、①②が約3倍、③が約5倍 |

|

考察 |

|

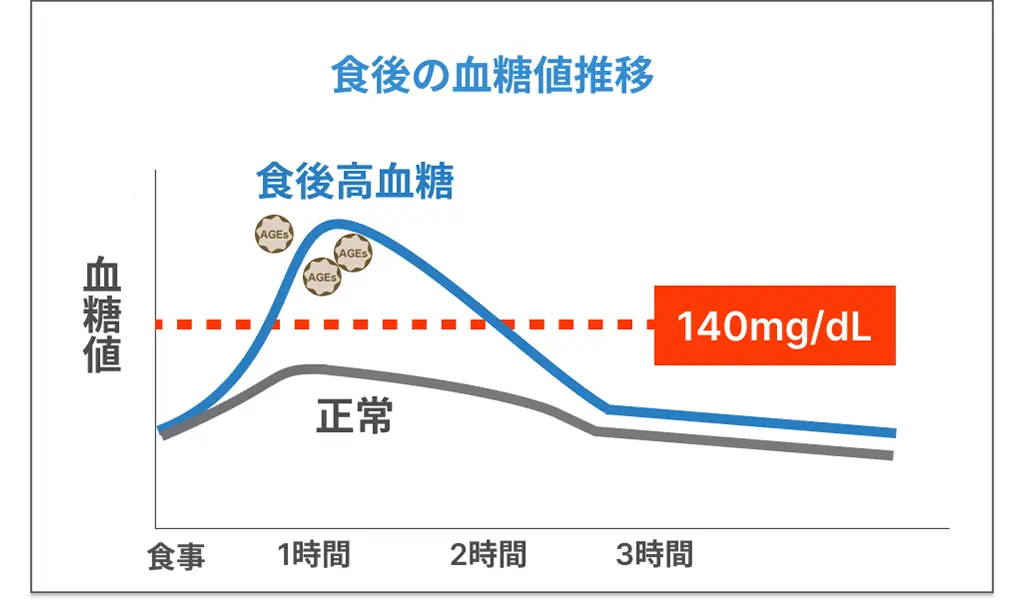

糖化=糖尿病ではない?「食後高血糖」と完全に連動

AGEsは糖化の産物ですから、血糖値の高い人、つまり糖尿病患者や予備軍ほどAGEsが蓄積されていると思われがちですが、実は必ずしも血糖値=AGEs値ではありません。

従来は、糖尿病など糖に異常のある人にAGEsが溜まりやすいと考えられていましたが、血糖値が正常でも糖化が進んでいるケースが多いことに着目し、「血糖値が正常な人で糖化が進んでいる人たち」に、24時間血糖測定センサーを装着してもらい日々の血糖値を測定したところ、ほぼ全員に共通していたのが食後の血糖値が180(mg/dL)以上の「食後高血糖」である点でした。

このため、AGEsと食後高血糖との関係性が注目されています。

なお、食後高血糖を下げる対策として、食後の軽い運動(階段の上り下りなど)が推奨されています。

あなたの「糖化年齢」は?数十秒でAGEs値わかる測定器

「糖化年齢」とは、体内に蓄積したAGEsの量をもとに、実年齢に対する「糖化の進行度」を評価した指標です。

言い換えれば、身体の“焦げつき”度合いによる老化年齢の目安です。

この糖化年齢を測定するため、当院では、わずか数十秒で生体検査レベルの精度で体内に蓄積されているAGEsの指数を測定する装置を導入しています。

【AGEs測定器 】「AGE Reader MU」「AGEs Sensor」

こちらは、当院が保有している、前述のオランダ フローニンゲン州の大規模調査で使用された医療機器で、日本でも大学や研究機関における臨床研究に広く採用されています。

「AGE Reader MU」(オランダDiagnoptics 社製)

-医療機器届出番号:13B3X01261000001 クラスⅠ(一般医療機器)

- <測定法>

-

AGEs(終末糖化産物)を12秒・非侵襲的に測定する機器

AGEsは皮膚のコラーゲンに蓄積し、特有の蛍光性を発するため、皮膚に光を当て、反射された蛍光の強度を計測。

その値からAGEsスコア(糖化指数)を導き、過去の統計と照らし合わせて「糖化年齢」を算出。

- <「糖化年齢」の見方>

-

- ・実年齢とほぼ同値 →糖化は年齢相応(健康的)

- ・実年齢より若い →糖化が抑制されており、身体の老化が遅い可能性(理想的)

- ・実年齢より高い →糖化が進行しており、生活習慣や代謝異常の影響が考えられる

▼こちらはポータブルタイプで、当院では、主に顔の皮膚のAGEs測定に使用します。

AGEsを解体し、糖化を改善する治療法はある?

残念ながら、これまで解説してきたとおり、「終末糖化産物」であるAGEsがコラーゲンなどの体内のタンパク質と結合してしまうと、自然に解体されることはありません。AGE分解促進薬などが研究されていますが、まだ実験段階で、ヒトに対する効果は確認されていません。従って、ひとたび産生されたAGEsを減少させることは絶望的です。

ただし、血糖値を急激に上昇させる食品を控える、抗酸化食品の摂取、食後の適度な運動などに留意し、これ以上AGEsが蓄積されないよう予防することが重要です。

糖化促進予防のために避けるべき食べ物(糖化促進食品)

糖化は「メイラード反応」と呼ばれる、糖とタンパク質の熱反応ですから、まず真っ先に避けるべきは、「高温で調理されたタンパク質や脂質系食品」で、その典型例を以下に挙げます。皆さんが頻繁に食べている食品もあるのではないでしょうか?

-

●焼肉、ベーコン、ハンバーグなど

→ 高温で焼くとAGEsが大量生成

-

-

●フライドチキン、から揚げなど

→ 揚げ物はAGEs値が最も高い調理法

-

-

●焦げたステーキ・焼き魚の皮など

→ 「焦げ」はAGEsの塊

-

-

●カップ麺、インスタントラーメンなど

→ 高温揚げ麺や粉末スープはAGEs源

-

-

●チーズ入りファストフード

(ピザ、チーズバーガーなど)→ 高脂質+高温加熱でAGEsが多い

-

-

●ドーナツ、クロワッサン、パイなど

→ 小麦+バター+焼き工程の組み合わせ

-

-

●「クッキー、スナックなどの焼き菓子」

→ 糖分+油脂+高温調理のトリプルリスク

-

-

●チョコ菓子、キャラメルなど

→ 糖と脂質を加熱しているためAGEsが多い

-

積極的に摂取すべき糖化防止食品は?

いっぽう、糖化促進を予防するため、積極的に摂取すべき食品は、抗酸化成分を多く含む食品郡です。また、「焼く」「揚げる」のではなく、「煮る」「蒸す」「茹でる」など低温調理がベターです。

-

●ビタミンC、ルテイン、クロロフィル

(ブロッコリー、ケール、ほうれん草) -

-

●リコピン(トマト)

-

-

●アントシアニン

(紫キャベツ、ブルーベリー、ナス) -

-

●カテキン、EGCG(緑茶、抹茶)

-

-

●クルクミン(ターメリック(ウコン))

-

-

●カルノシン(牛肉、鶏肉)

-

-

●ルテオリン(セロリ、パセリ、しそ、春菊)

-

-

●ケルセチン(タマネギ、りんごの皮、そば)

-

-

●ビタミンB群

(豚肉、卵、葉物野菜(糖代謝の助けになる)) -

糖化抑制作用と該当食品郡

|

抗糖化作用 |

食品郡 |

|---|---|

|

抗酸化酵素の活性化 |

生姜、にんにく |

|

低GI・食物繊維豊富な食品 |

玄米、雑穀、全粒粉パン |

|

低GI+タンパク質+抗酸化性 |

大豆製品(納豆、豆腐、おから等) |

|

水溶性食物繊維が糖吸収を抑制 |

海藻類(わかめ、ひじき) |

|

食物繊維が豊富で腸内環境も整える食品 |

ごぼう、こんにゃく、きのこ |

|

食後血糖の上昇を緩やかにする効果 |

酢(黒酢、リンゴ酢など) |

|

酸味がインスリン感受性を改善 |

レモン、梅干し、柑橘類など |

|

インスリン作用の改善・糖取り込み促進 |

シナモン |

|

βグルカンで血糖抑制+腸内環境改善 |

オートミール |

|

抗糖化作用が報告されている香辛料 |

クローブ、カルダモン |

|

炎症抑制+消化を助ける |

発酵食品(納豆・ヨーグルト) |

■これに対し、当院の再生医療の抗糖化のアプローチは、AGEsによる硬化・変性に対して、組織の構造そのものを新しく作り直す、言わば「組織のリモデリング」になります。

当院の再生医療は、AGEsの蓄積による構造的損傷に対して、直接的な除去ではなく、“組織を再構築しなおす”という全く異なる視点からアプローチします。

これらの治療の詳細については、本コラムの後編で、AGEsが肌の老化を加速させるメカニズムの解説と併せて紹介致します。

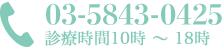

当院の抗糖化再生医療の解説動画

~糖化年齢(AGEs値)管理から最先端の薬剤処方まで~

当院独自の「トータルな糖尿病再生医療」

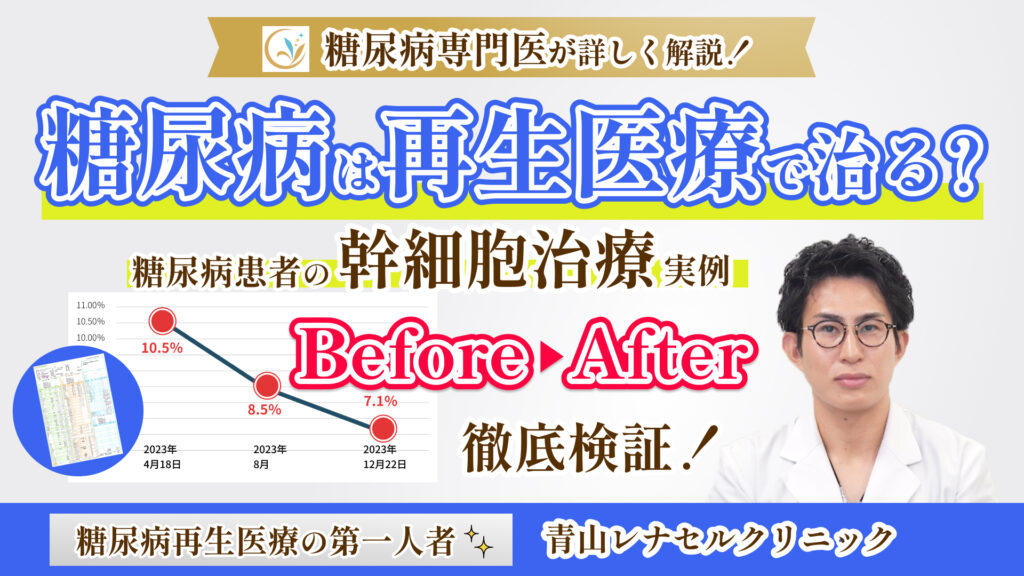

当院では、再生医療の力で糖尿病の根治を目指すことを目標に掲げ、他院に先駆けて本格的に糖尿病再生医療に取り組んでいますが、患者様のこれまでの治療の経緯やかかりつけの主治医の治療方針を全否定するのではなく、個々の患者様の意向や生活環境を踏まえて、既存の薬剤の見直しや生活習慣指導まで“きめ細かくトータルな再生医療”を提供しています。

当院では、糖尿病専門医である院長の識見と豊富な臨床経験を活かし、幹細胞治療と当院オリジナルの最高スペックの乳歯歯髄由来幹細胞培養上清エクソソームとの併用を中心とする“トータルマネジメント”により、最高の治療パフォーマンスを追求しています。

また、多くの糖尿病患者様に向き合う中で、糖尿病患者のほぼ全員が、末梢血管障害によりEDを併発している事実に直面したため、日本で初めて陰茎海綿体への幹細胞の局所注射治療を提供しており、臨床実績を蓄積しています。

糖尿病とEDの根治を同時に目指すこの治療は、多くの悩める男性患者様から支持されています。

なお、当院の糖尿病再生医療は、他院と異なり年齢の上限はありませんので、多数の80代以上の高齢患者様が安全に治療を受けています。

【参考記事】

多様な糖尿病患者様の当院における再生医療の実例

- <HbA1c 12.4% 緊急入院した患者>初回の幹細胞治療効果で 5.4%に劇的改善!

- 幹細胞治療で悲願のHbA1c 5%台を達成!

- <90代病院経営者>エクソソームの点鼻治療で慢性腎症が完治

- マンジャロ断固拒否!幹細胞治療とエクソソームでHbA1cが正常値まで改善

- 薬を使わずに糖尿病は治せる?自身の幹細胞の力を活用した再生医療という選択肢

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.1

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.2

【関連動画】「重度肥満症患者に対する糖尿病再生医療」

当院の糖尿病再生医療・再生医療の詳細内容については以下のページをご覧ください。

当院では、糖尿病撲滅のための特別プログラム「ASATAKU道場」の第3期モニターを募集しています。再生医療の可能性を実感し、糖尿病からの解放を目指すための第一歩を踏み出してみませんか?