当院の血管再生医療

(動脈硬化症に対する幹細胞治療)

当院は、開業以来一貫して、中高年の慢性疾患に対する幹細胞を用いた再生治療に注力してまいりました。

特に当院の主力ターゲットである糖尿病再生医療においては、豊富な臨床実績と卓越した治療ノウハウを有しており、糖尿病専門医によるキメ細かなカウンセリングや生活指導を含むトータルな診療に定評があります。

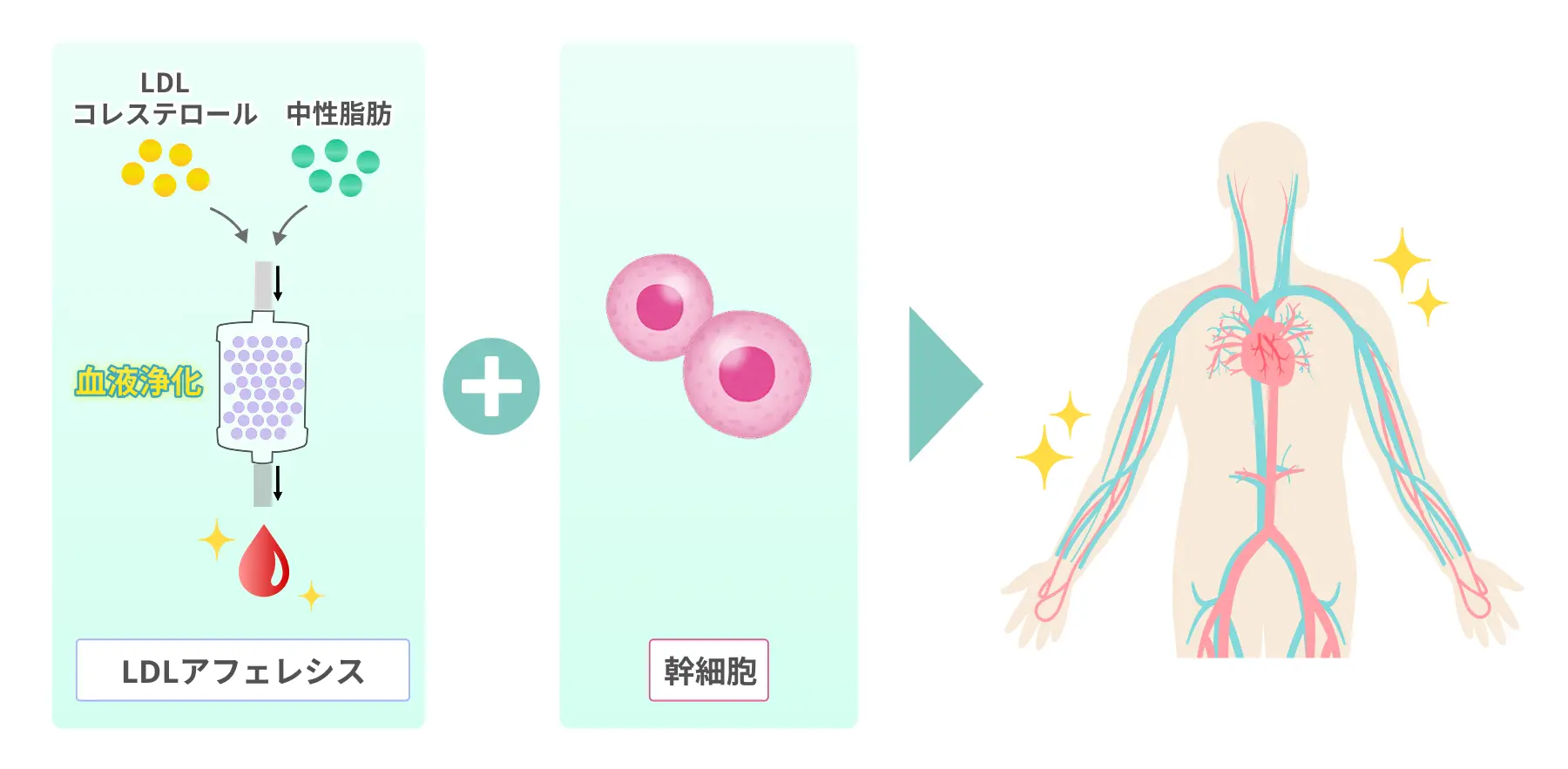

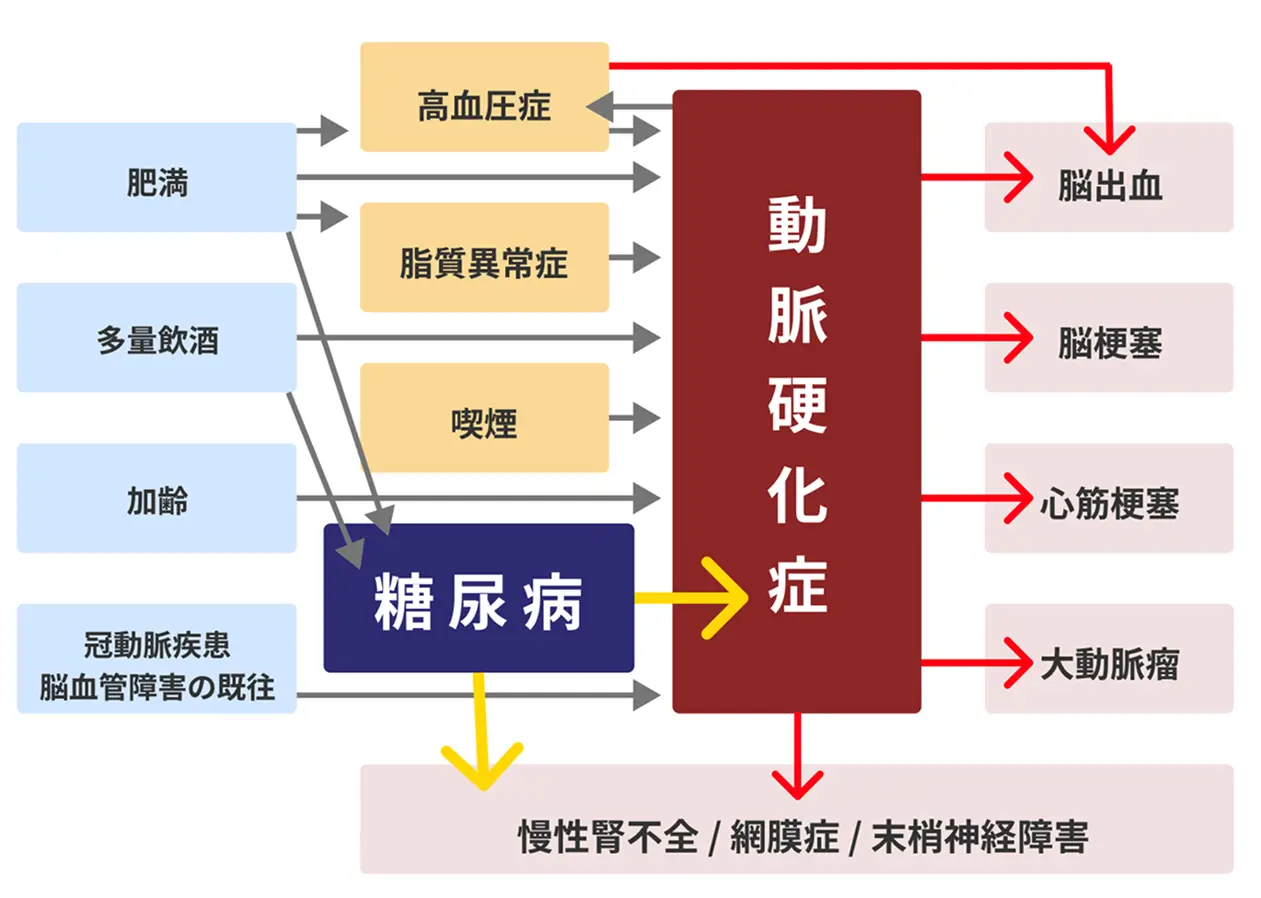

また、糖尿病と動脈硬化症は極めて相関性が高く、当院では動脈硬化症の患者様に対する再生医療も多数提供しております。

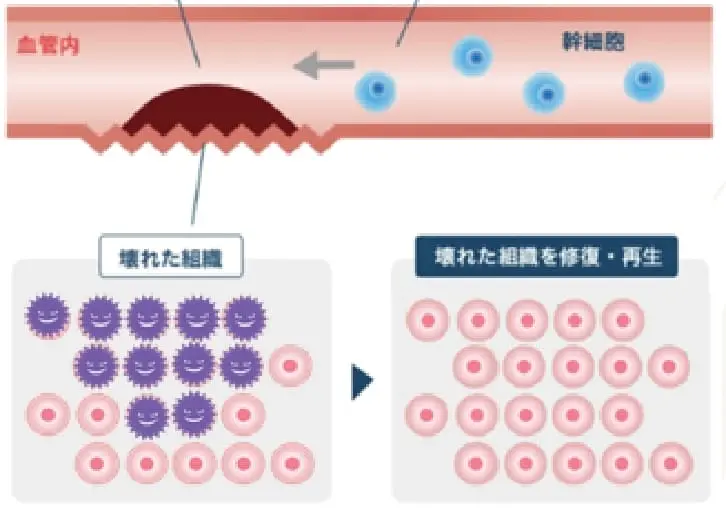

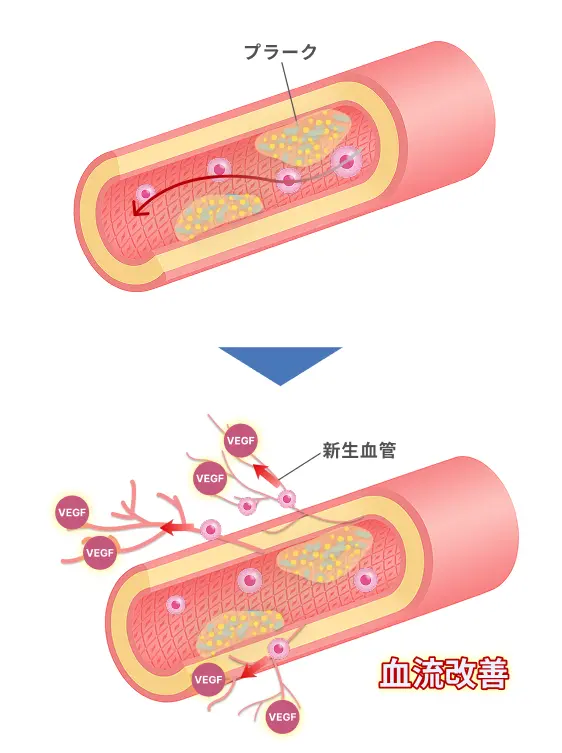

脳疾患や心疾患をはじめ日本人の死因の約3割が、「血管」に係わる疾病であり、いずれも「動脈硬化症」に起因するものです。つまり、動脈硬化症を予防し、症状を軽減することこそが、健康長寿の最大の鍵を握っているといっても過言ではありません。しかし残念なことに、いったん弾力性を失い狭窄した血管に対する有効な既存の治療法が存在しないのが現実です。

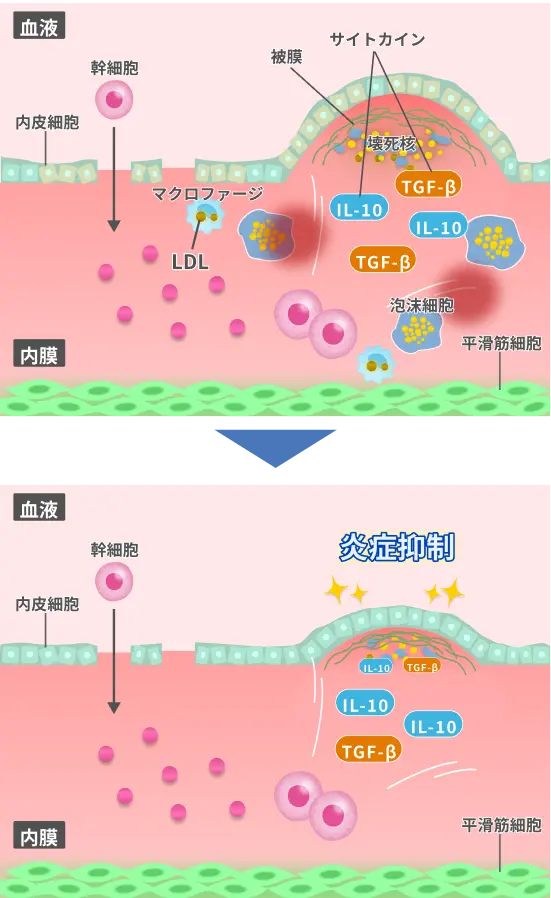

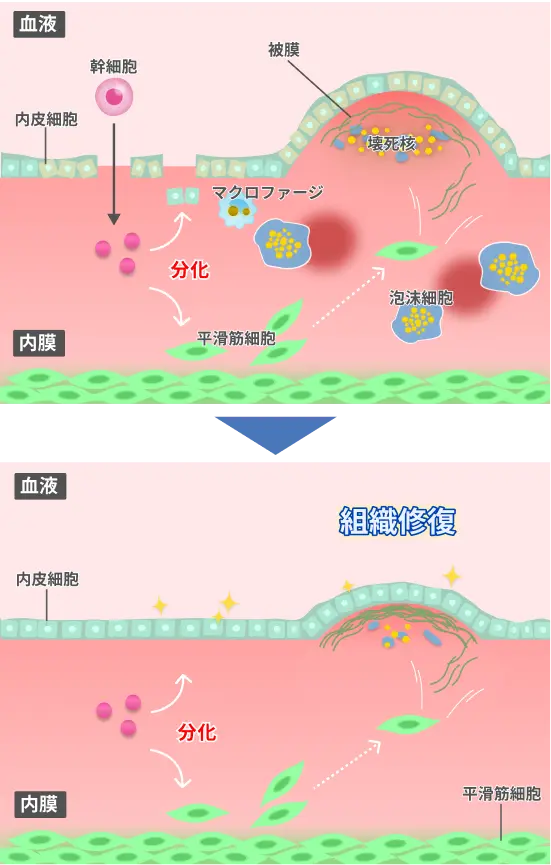

当院は、糖尿病再生医療の豊富な臨床実績を通じて培った、幹細胞による血管壁の修復や血流改善、抗炎症効果に対し確信を深めており、既存の薬剤療法では改善できなかった深刻な動脈硬化症に対し、個々の患者様に適したオーダーメイドの再生医療をご提供します。