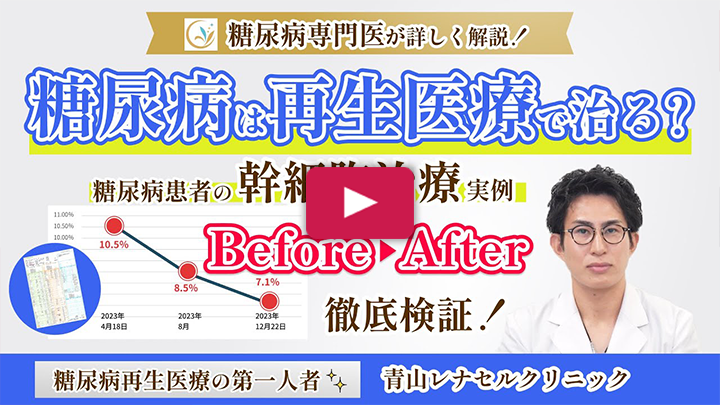

恐ろしい合併症の予防&進行阻止

次世代の再生医療で

糖尿病の根治を目指す!

現在の糖尿病治療(インスリン注射や経口薬)は症状の管理に焦点を当てていますが、

再生医療は根本的な治療を目指しています。

血糖管理の手間を軽減し、長期的な健康をサポートすることがこの治療の目標です。

糖尿病患者が最も気をつけなければならない恐ろしい合併症も予防。

血管や神経の修復を促進することで、糖尿病性合併症の発症を抑えます。

また、インスリンや多種の薬剤を減量し、最終的に薬剤からの脱却がゴールです。

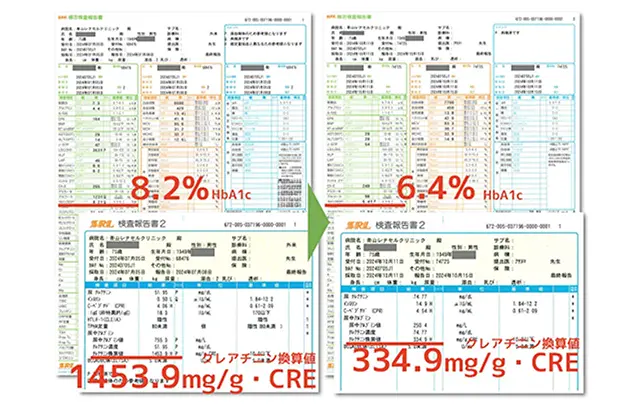

初期の糖尿病に期待できる効果

疲れやすかった体が改善

喉の異常な渇きを改善

足のしびれ・むくみ、タコや魚の目など、

足に出ていた症状の改善

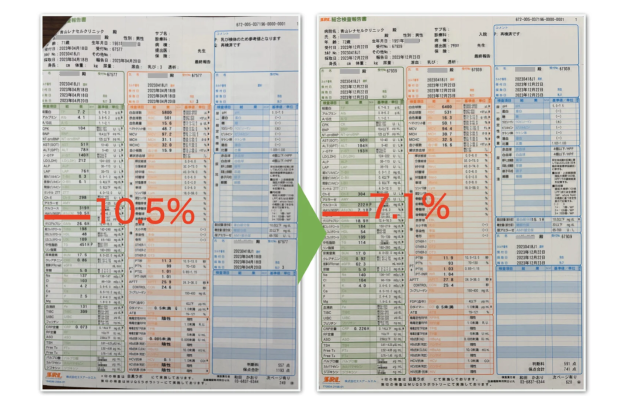

中期以降の糖尿病に期待できる効果

-

糖尿病や合併症の根本改善

幹細胞を活用することで、従来の薬物治療では困難とされてきた糖尿病やその合併症の根本的な改善が期待できます。この治療法は、患者様自身の細胞を補充し、再生させることで、従来の治療法を超えた回復の可能性を提供します。

-

合併症の予防

糖尿病は初期段階では自覚症状が少なく、症状が現れた時には病状が進行し合併症が発生する危険があります。幹細胞治療は、失われた機能を回復し糖尿病の根本改善が期待できるため、早期に治療を行うことで、合併症のリスクを大幅に軽減できるとされています。

-

インスリン注射からの脱却

従来の治療法は、インスリン注射や薬による血糖値の管理、合併症の症状緩和が主でした。 一方、幹細胞治療は体の再生能力を引き出し、インスリンを分泌する機能そのものを回復させる可能性があります。その結果、治療後にはインスリン注射が不要になると期待されています。