【専門医が解説】日本人の死因No.1「動脈硬化症」と「糖尿病」の危険な相関|幹細胞治療はじめ再生医療の効果に期待

監修医

幹細胞再生治療を通じ、国民病で万病の元である糖尿病の根治に取り組んでいる。

■職歴:

西暦2012年1月〜:東京女子医科大学病院初期研修医

西暦2015年4月〜:医療法人貞心会 西山堂慶和病院勤務

西暦2019年4月〜:海老名総合病院 糖尿病センター勤務

西暦2020年4月~:東京女子医科大学病院糖尿病・代謝内科 助教

西暦2022年1月〜現在:一般社団法人輝実会 青山レナセルクリニック院長

■所属学会等

日本内科学会

日本糖尿病学会

日本再生医療学会

糖尿病眼学会

日本内科学会認定内科医(認定番号107827)

日本糖尿病学会専門医(認定番号7237)

目次

「動脈硬化症」とは?

動脈の壁が厚くなり硬くなる病態のことを指します。この状態は、動脈内の血流が悪くなり、最終的には心臓病、脳卒中、その他の循環器系の問題を引き起こすリスクを高める可能性があります。動脈硬化のプロセスにはいくつかの段階があり、時間とともに進行します。

動脈の壁が厚くなり硬くなる病態のことを指します。この状態は、動脈内の血流が悪くなり、最終的には心臓病、脳卒中、その他の循環器系の問題を引き起こすリスクを高める可能性があります。動脈硬化のプロセスにはいくつかの段階があり、時間とともに進行します。

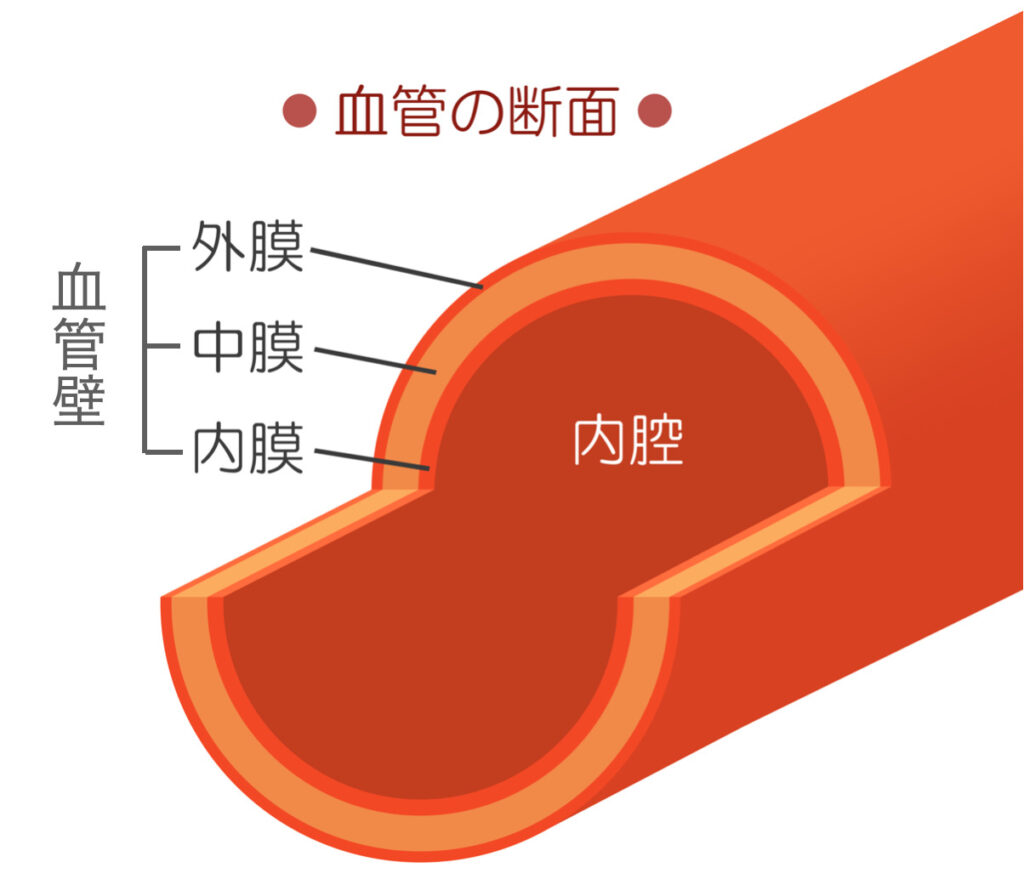

動脈の構造

動脈は血管系の一部であり、酸素と栄養素を含んだ血液を心臓から体の各組織へと運ぶ役割を果たしています。動脈の解剖学的な構造は、その機能を効率的に果たすために特化しています。一般に、動脈は以下の三層構造から成り立っています。

① 内膜

内皮細胞

基底膜

② 中膜

平滑筋細胞

弾性繊維

③ 外膜

結合組織

これらの層は、動脈が高い圧力の下で血液を効率的に運ぶというその主要な機能を果たすために、協力して働いています。動脈の構造はその位置や担う役割によって異なる場合があり、例えば心臓に近い動脈はより多くの弾性繊維を含んでおり、筋肉に血液を運ぶような小さな動脈は平滑筋の割合が高くなっています。

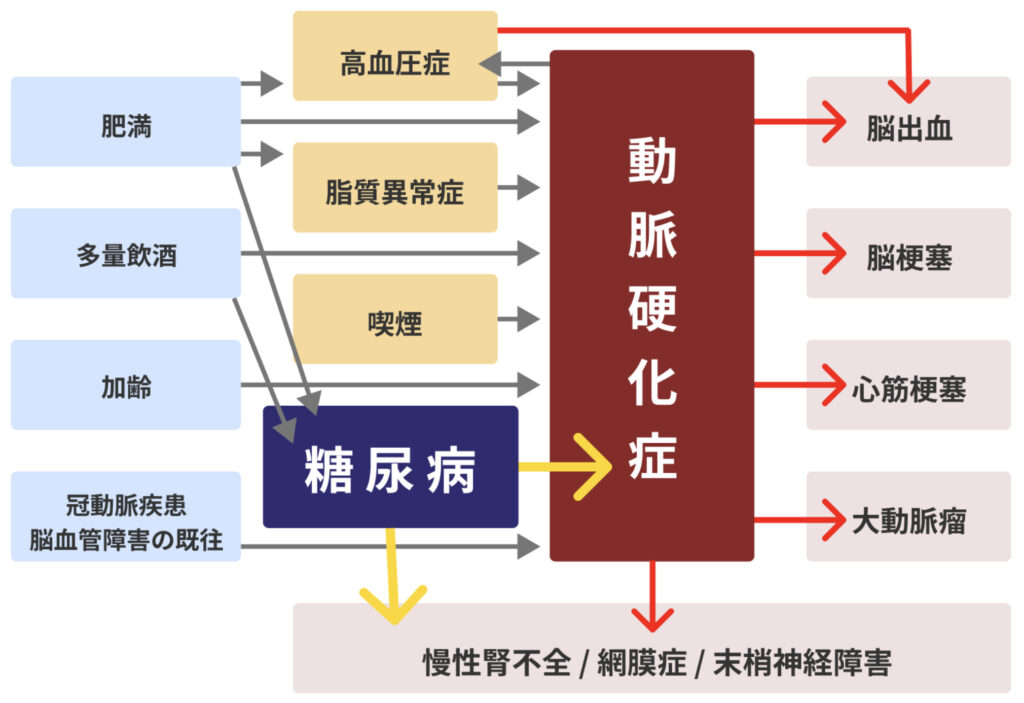

「動脈硬化症」の原因

動脈硬化の主な原因は、血管内壁における脂質、特にコレステロールの蓄積です。以下は、動脈硬化を引き起こす可能性のある主なリスク要因です。

高血圧

高コレステロール

喫煙

糖尿病

肥満

不健康な食生活

運動不足

糖尿病と動脈硬化の密接な関係

糖尿病によって引き起こされる動脈硬化のメカニズムは、高血糖が血管内壁に一連の生物学的変化を引き起こすことに関連しています。これらの変化は、炎症、酸化ストレス、内皮細胞の機能不全を促進し、最終的には動脈壁の損傷と硬化につながります。糖尿病による動脈硬化のメカニズムは以下の通りです。

1. 高血糖による内皮細胞の損傷

長期間にわたる高血糖状態は、動脈の内皮細胞にダメージを与え、その機能を阻害します。内皮細胞は血管の健康において中心的な役割を果たしており、その機能不全は動脈硬化の初期段階と考えられています。

2. 高度な糖化最終産物(AGEs)の形成

高血糖はタンパク質や脂質の糖化を促進し、高度な糖化最終産物(AGEs)を形成します。AGEsは血管壁内に蓄積し、内皮細胞の損傷、炎症反応の促進、及び血管の弾性の喪失に寄与します。

3. 酸化ストレスの増加

糖尿病は体内の酸化ストレスを増加させます。高血糖は活性酸素種(ROS)の生成を増加させ、抗酸化物質の防御機構を圧倒します。これにより、酸化ストレスが生じ、内皮細胞の損傷や炎症反応が引き起こされます。

4. 炎症反応の促進

糖尿病は血管内での炎症反応を促進します。酸化ストレス、AGEs、及び内皮細胞の損傷は、炎症性サイトカインの放出を促進し、マクロファージなどの炎症細胞を活性化します。これらの炎症細胞は、動脈壁内における脂質の蓄積を促進し、動脈硬化のプロセスを進行させます。

5. インスリン抵抗性と内皮機能

糖尿病、特に2型糖尿病は、しばしばインスリン抵抗性と関連しています。インスリン抵抗性は内皮機能不全を引き起こし、血管の拡張機能に影響を与えることが知られています。

6. 微小血管疾患

糖尿病は、特に眼や腎臓のような器官における微小血管疾患のリスクを高めます。これにより、これらの器官への血流が損なわれ、全身的な血管機能にも影響を及ぼす可能性があります。 これらのメカニズムは相互に関連しており、糖尿病が進行するにつれて動脈硬化を促進します。動脈硬化は、糖尿病患者における心血管疾患のリスクを顕著に高める主要因の一つです。

糖尿病合併症と動脈硬化による梗塞との違い

糖尿病合併症と動脈硬化による梗塞は、両者とも糖尿病患者において頻繁に見られる問題ですが、その原因、影響を及ぼす器官、および発生メカニズムにおいて異なります。以下に主な違いを説明します。

糖尿病合併症

糖尿病合併症は、糖尿病の直接的な結果として発生する一連の健康問題を指します。これらには大きく分けて、微小血管合併症と大血管合併症があります。

微小血管合併症

大血管合併症

動脈硬化による梗塞

動脈硬化による梗塞は、動脈硬化が進行した結果、血管内の血流が遮断される状態を指します。動脈硬化プラークの破裂や血栓形成により、特定の器官への血流が完全に停止し、その結果として組織や器官の虚血や壊死を引き起こします。この過程は心筋梗塞(心臓への血流遮断)や脳卒中(脳への血流遮断)など、生命を脅かす状態につながる可能性があります。

主な違い

糖尿病患者は、これらの合併症を防ぐために血糖レベルを厳格に管理することが推奨されますが、動脈硬化のリスクを減らすためには、他の心血管リスク因子(例:高血圧、高コレステロール、喫煙)に対する予防措置も同様に重要です。

動脈硬化に対する治療は?

動脈硬化の治療は、進行を遅らせる、症状を管理する、および合併症のリスクを減らすことを目的としています。治療戦略は、ライフスタイルの変更、薬物療法、および必要に応じて手術的介入を含みます。 以下に主な治療法を説明します

1. ライフスタイルの変更

ライフスタイルの変更は、動脈硬化の管理において最も重要な基盤です。以下の変更が推奨されます。

ライフスタイルの変更は、動脈硬化の管理において最も重要な基盤です。以下の変更が推奨されます。

食生活の改善

定期的な運動

体重管理

禁煙

アルコールの摂取制限

2. 薬物療法

特定の状態やリスク因子に応じて、以下のような薬物療法が処方されることがあります。

特定の状態やリスク因子に応じて、以下のような薬物療法が処方されることがあります。

スタチン

血圧降下薬

血糖降下薬

抗血小板薬

3. 手術的介入

症状が重篤である場合や、特定の動脈が重度に閉塞している場合は、以下のような手術的介入が必要になることがあります。

症状が重篤である場合や、特定の動脈が重度に閉塞している場合は、以下のような手術的介入が必要になることがあります。

バルーン血管形成術およびステント留置

バイパス手術

動脈硬化の治療は、状態の重症度、患者の全体的な健康状態、および他の医療条件に基づいてカスタマイズされます。そのため、治療計画は患者一人ひとりに合わせて個別に決定される必要があります。

再生医療(幹細胞治療)の動脈効果に対する効果は?

脂肪由来幹細胞(ADSCs:Adipose-Derived Stem Cells)は、脂肪組織から分離される多能性の幹細胞です。これらの細胞は、再生医療や組織工学の分野で広範な応用可能性を持つと考えられています。動脈硬化に対する脂肪由来幹細胞の効果については、研究が進行中であり、主に以下のメカニズムを通じて効果を発揮する可能性が示唆されています

1. 内皮細胞の機能改善

脂肪由来幹細胞は、内皮細胞の修復と再生を促進する可能性があります。動脈硬化の初期段階では、内皮細胞の損傷が重要な役割を果たしており、これらの幹細胞が内皮細胞の機能を改善し、血管の健康を促進することにより、動脈硬化の進行を遅らせる可能性があります。

2. 炎症反応の抑制

炎症は動脈硬化の進行において中心的な役割を担っています。脂肪由来幹細胞は、炎症を抑制する様々なサイトカインを分泌することで、血管壁の炎症反応を抑えることができる可能性があります。

3. 血管新生の促進

脂肪由来幹細胞は、血管形成を促進する因子を分泌することが知られています。これにより、血管新生が促進され、狭窄した血管の周囲に新しい血管が形成される可能性があり、血流の改善に寄与する可能性があります。

4. プラーク安定化

一部の研究では、幹細胞療法がプラークの安定化に寄与する可能性が示唆されています。これは、幹細胞がプラーク内の炎症細胞の活動を抑制し、プラークが破裂するリスクを減少させることによる可能性があります。

5. 組織修復と再生

脂肪由来幹細胞は、損傷した組織の修復と再生を促進する能力があるとされています。これは、細胞移植後に細胞が血管壁内で分化し、損傷した組織を修復することにより、動脈硬化による損傷の回復を助ける可能性があります。

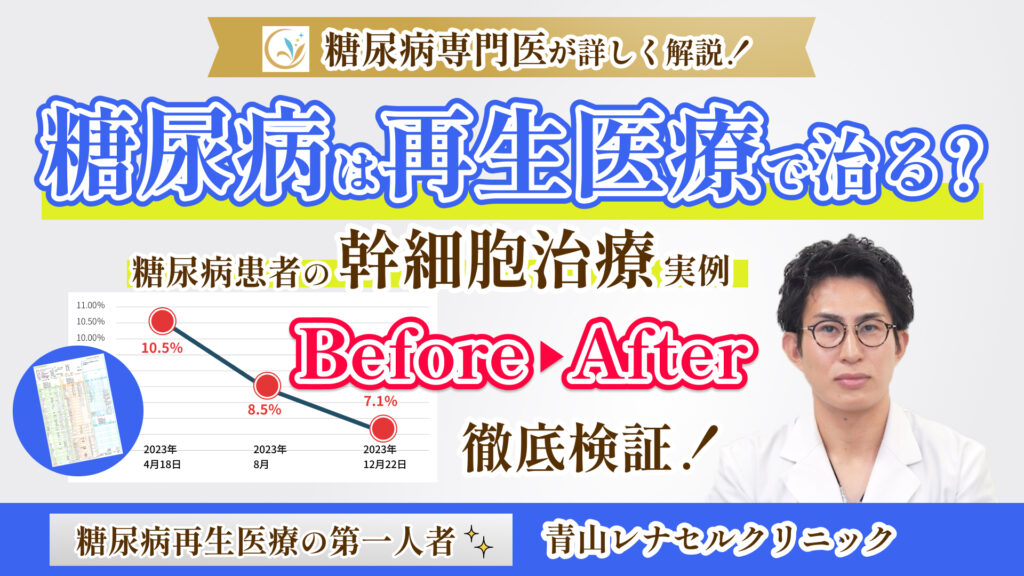

幹細胞治療と培養上清エクソソームを併用

~当院の糖尿病再生医療~

当院では、薬剤をはじめとする対処療法に頼らず再生医療の力で糖尿病の根治を目指すことを目標に掲げ、他院に先駆けて本格的に糖尿病再生医療に取り組んでいます。

幹細胞治療と当院オリジナルの乳歯歯髄由来幹細胞培養上清エクソソームとの併用で糖尿病治療において最高の治療パフォーマンスを追求しています。当院では、日本人の生え変わりの乳歯から歯髄幹細胞を培養し、ヒト・異種動物由来成分を一切含まない最先端の完全無血清培地(AOF培地)のみを使用したオリジナルの培養上清エクソソームを製造し患者様に提供しています。

数百種種類の良質なサイトカインやエクソソームを豊富に含む当院オリジナル「ARC培養上清エクソソーム」の幹細胞治療との併用により、体内に投与されたご自身の幹細胞を最大限に活性化し分化能を高める効果が期待できます。

また、多くの糖尿病患者様に向き合う中で、ほぼ全員が、末梢血管障害によりEDを併発している事実に直面したため、日本で初めて陰茎海綿体への幹細胞の局所注射治療の提供に踏み切りました。

糖尿病とEDの根治を同時に目指すこの治療は、多くの悩める男性患者様から支持され、着実に成果を挙げています。

なお、当院の糖尿病再生医療は、他院と異なり年齢の上限はありませんので、多数の80代以上の高齢患者様も安全に治療を受けられています。高齢の患者様もご安心下さい。

【参考記事】

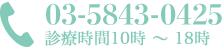

多様な糖尿病患者様の当院における再生医療の実例

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.1

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.2

【関連動画】「重度肥満症患者に対する糖尿病再生医療」

当院の糖尿病再生医療・再生医療の詳細内容については以下のページをご覧ください。

当院では、糖尿病撲滅のための特別プログラム「ASATAKU道場」の第3期モニターを募集しています。再生医療の可能性を実感し、糖尿病からの解放を目指すための第一歩を踏み出してみませんか?

第3期 糖尿病再生医療モニター募集