【専門医が解説】糖尿病治療薬の分類一覧|注意すべき副作用,血糖値が下がる仕組みも

監修医

幹細胞再生治療を通じ、国民病で万病の元である糖尿病の根治に取り組んでいる。

■職歴:

西暦2012年1月〜:東京女子医科大学病院初期研修医

西暦2015年4月〜:医療法人貞心会 西山堂慶和病院勤務

西暦2019年4月〜:海老名総合病院 糖尿病センター勤務

西暦2020年4月~:東京女子医科大学病院糖尿病・代謝内科 助教

西暦2022年1月〜現在:一般社団法人輝実会 青山レナセルクリニック院長

■所属学会等

日本内科学会

日本糖尿病学会

日本再生医療学会

糖尿病眼学会

日本内科学会認定内科医(認定番号107827)

日本糖尿病学会専門医(認定番号7237)

糖尿病は世界中で急速に増加しており、現代の社会において深刻な健康問題となっています。糖尿病の管理は日々の生活における食事や運動の調整だけでなく、医学的な介入を必要とすることが多いです。

しかしながら幸いなことに、医療技術の進展により、糖尿病治療薬の開発は著しい進歩を遂げており、現在は多岐にわたる治療薬が利用可能です。

本記事では、糖尿病治療薬の分類、糖尿病治療薬の一覧、糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用などについて解説します。

目次

糖尿病治療薬で血糖値が下がる仕組み

糖尿病は、体内で分泌されるホルモンの働きが不十分になり、血糖値のコントロールができず、血糖値が高い状態が続く病気です。その治療薬として使われるのが、血糖値を下げる薬です。

糖尿病治療薬には数多くの種類が存在しますが、いずれも、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きをサポートしたり、分泌を刺激する働きを持っています。糖尿病治療薬はこのインスリンに作用することで、血糖値を下げる役割を果たすのです。

▼関連記事

インスリンのすべてを解説。再生医療との関係、糖尿病治療の可能性も解説

https://rena-cell.com/column/blog/insulin/

糖尿病治療薬の分類

糖尿病治療薬は、大きく以下の4つに分類されています。

- インスリン抵抗性改善系:主に脂肪組織、肝臓、筋肉に働きかけることで、脂肪細胞から分泌されるインスリン抵抗性を引き起こす物質を減少させ、血糖を下げる薬。

- インスリン分泌促進系:すい臓からのインスリン分泌を促進して、食後の血糖の上昇を抑える薬。

- 糖吸収・排泄調節系:糖の腸管からの吸収、腎臓からの排泄を調節する薬。

- インスリン:すい臓から分泌される、血糖を下げる効果のあるホルモン。注射薬として使用される。

本記事では、以上4つの分類を踏まえたうえで、糖尿病治療薬を紹介します。

糖尿病治療薬一覧【経口薬】

まずは、経口投与の糖尿病治療薬を紹介します。

チアゾリジン薬

|

分類 |

インスリン抵抗性改善系 |

|

効果 |

骨格筋・肝臓でのインスリン感受性の改善 |

|

代表的な治療薬 |

ピオグリタゾン塩酸塩 |

ビグアナイド薬

|

分類 |

インスリン抵抗性改善系 |

|

効果 |

肝臓での糖新生の抑制、組織のインスリン感受性の改善 |

|

代表的な治療薬 |

メトホルミン塩酸塩 |

グリミン薬

|

分類 |

インスリン分泌促進系 |

|

効果 |

インスリン分泌の促進と肝臓・骨格筋での糖代謝の改善 |

|

代表的な治療薬 |

イメグリミン塩酸塩 |

DPP-4阻害薬

|

分類 |

インスリン分泌促進系 |

|

効果 |

血糖依存性のインスリン分泌促進 |

|

代表的な治療薬 |

アログリプチン安息香酸塩、サキサグリプチン水和物、シタグリプチンリン酸塩水和物、テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物、リナグリプチン、アナグリプチン、ビルダグリプチン、オマリグリプチン、トレラグリプチンコハク酸塩 |

スルホニル尿素薬(SU薬)

|

分類 |

インスリン分泌促進系 |

|

効果 |

インスリン分泌の促進 |

|

代表的な治療薬 |

クロルプロパミド、アセトヘキサミド、グリクロピラミド、グリクラジド、グリベンクラミド、グリメピリド |

速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)

|

分類 |

インスリン分泌促進系 |

|

効果 |

より速やかなインスリン分泌の促進・食後高血糖の改善 |

|

代表的な治療薬 |

ナテグリニド、ミチグリニドカルシウム水和物、レパグリニド |

αグルコシダーゼ阻害薬

|

分類 |

糖吸収・排泄調節系 |

|

効果 |

炭水化物の吸収遅延・食後高血糖の改善 |

|

代表的な治療薬 |

アカルボース、ボグリボース 、ミグリトール |

SGLT2阻害薬

|

分類 |

糖吸収・排泄調節系 |

|

効果 |

腎臓での再吸収阻害による尿中ブドウ糖排泄促進、腎保護、心不全予防 |

|

代表的な治療薬 |

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物、イプラグリフロジン Lプロリン、エンパグリフロジン、カナグリフロジン水和物、トホグリフロジン水和物、ルセオグリフロジン水和物 |

糖尿病治療薬一覧【注射薬】

まずは、注射投与の糖尿病治療薬を紹介します。

インスリン製剤

|

分類 |

インスリン |

|

効果 |

食後の血糖値の上昇抑制 |

|

代表的な治療薬 |

超速効型インスリンアナログ(インスリングルリジン、インスリンリスプロ、インスリンアスパルト)、混合型インスリンアナログ(二相性プロタミン結晶性アナログ水性懸濁、インスリンリスプロ混合製剤)、持効型溶解インスリンアナログ(インスリンデグルテク、インスリングラルギン、インスリンデテミル)速攻型ヒトインスリン(ヒトインスリン、生合成ヒト中成インスリン)、混合型ヒトインスリン(生合成ヒト二相性イソフェンインスリン水性懸濁)、中間型ヒトインスリン(生合成ヒトイソフェンインスリン水性懸濁) |

GLP-1受容体作動薬

|

分類 |

インスリン分泌促進系 |

|

効果 |

インスリン分泌の促進、グルカゴン分泌の抑制、食欲抑制、血管保護 |

▼関連記事

最新のマンジャロはじめGLP-1 受容体作動薬の減量効果とリスク、再生医療との併用について

https://rena-cell.com/column/blog/glp1-efficacy-risk/

糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用

続いては、糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用を3つ紹介します。

副作用①:低血糖

糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用の1つ目は、低血糖です。

低血糖になると、ふらつき、異常な汗、強い空腹感、震え、集中力の低下、意識混濁などの症状が現れることがあります。

特にインスリン療法やサルフォニル尿素薬などの経口血糖降下薬を用いる場合に起こりやすいとされています。

また、食事の摂取が遅れたり、運動量が予定より多くなったりした場合にも、上記の症状は顕著になりやすいです。

副作用②:消化器症状

糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用の2つ目は、吐き気、下痢、おならです。

糖尿病治療薬の中には、消化器系の副作用を引き起こすものがあります。ビグアナイド系は吐き気、下痢、GLP1受容体作動薬は吐き気、αグルコシダーゼ阻害薬は腸内環境に影響を与えておならが増えることがあります。これは、薬剤によって小腸での炭水化物の吸収が遅れ、未消化の炭水化物が大腸に達し、腸内細菌の発酵作用によってガスが発生するためです。

特にα-グルコシダーゼ阻害薬などの腸内作用を促すタイプの薬剤に、おならの副作用が多いと報告されています。

副作用③:体重の増減

糖尿病治療薬の使用で注意すべき副作用の3つ目は、体重の増減です。

糖尿病治療薬の副作用として体重の増減は重要なポイントであり、さまざまな薬剤によって体重に異なる影響が出ることが知られています。

インスリン療法やスルホニル尿素薬などのインスリン分泌促進薬は、低血糖を避けるために体内でのエネルギー消費を抑制し、体重増加を引き起こす可能性があります。

一方で、GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬といった新しいクラスの薬剤は、カロリー排出の促進や食欲の抑制に寄与するため、体重減少を助ける作用があります。

患者によってはこの体重の増減が望ましい効果となり得ますが、不適切な体重変化は別の健康問題を引き起こすリスクがあるため、治療薬を処方された際には定期的な体重測定とそれに伴う医師との相談が必要です。

まとめ:症状や体質に合った治療薬を選定して糖尿病を治そう

今回は、糖尿病の治療薬について解説しました。

糖尿病の治療薬は数多く存在し、症状によって、使用すべき治療薬も異なります。

糖尿病の治療薬を使用する際は医師の判断に従い、正しい治療で、糖尿病の改善に努めましょう。

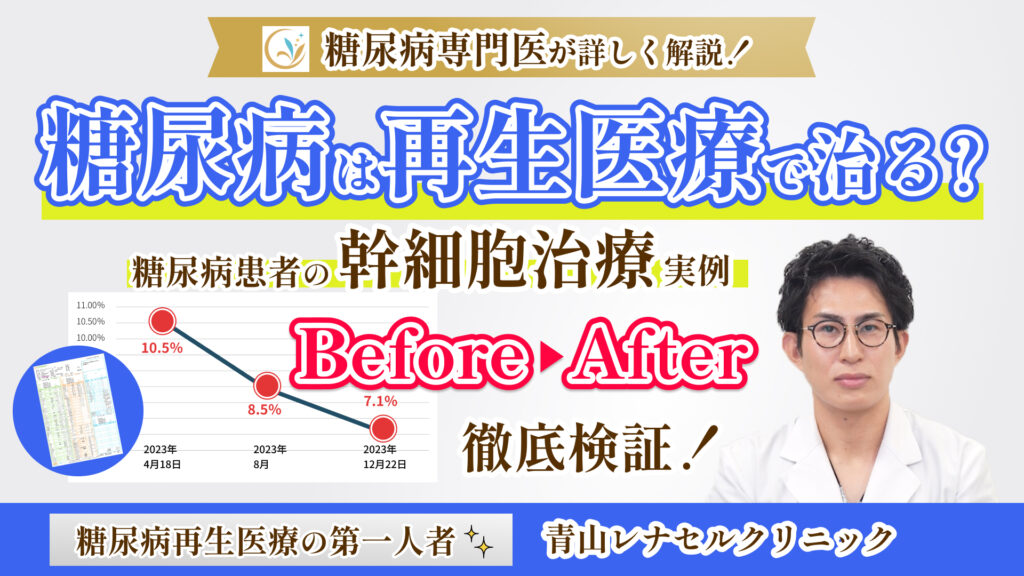

幹細胞治療と培養上清エクソソームを併用

~当院の糖尿病再生医療~

当院では、薬剤をはじめとする対処療法に頼らず再生医療の力で糖尿病の根治を目指すことを目標に掲げ、他院に先駆けて本格的に糖尿病再生医療に取り組んでいます。

幹細胞治療と当院オリジナルの乳歯歯髄由来幹細胞培養上清エクソソームとの併用で糖尿病治療において最高の治療パフォーマンスを追求しています。当院では、日本人の生え変わりの乳歯から歯髄幹細胞を培養し、ヒト・異種動物由来成分を一切含まない最先端の完全無血清培地(AOF培地)のみを使用したオリジナルの培養上清エクソソームを製造し患者様に提供しています。

数百種種類の良質なサイトカインやエクソソームを豊富に含む当院オリジナル「ARC培養上清エクソソーム」の幹細胞治療との併用により、体内に投与されたご自身の幹細胞を最大限に活性化し分化能を高める効果が期待できます。

また、多くの糖尿病患者様に向き合う中で、ほぼ全員が、末梢血管障害によりEDを併発している事実に直面したため、日本で初めて陰茎海綿体への幹細胞の局所注射治療の提供に踏み切りました。

糖尿病とEDの根治を同時に目指すこの治療は、多くの悩める男性患者様から支持され、着実に成果を挙げています。

なお、当院の糖尿病再生医療は、他院と異なり年齢の上限はありませんので、多数の80代以上の高齢患者様も安全に治療を受けられています。高齢の患者様もご安心下さい。

【参考記事】

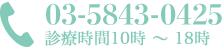

多様な糖尿病患者様の当院における再生医療の実例

- <HbA1c 12.4% 緊急入院した患者>初回の幹細胞治療効果で 5.4%に劇的改善!

- 幹細胞治療で悲願のHbA1c 5%台を達成!

- <90代病院経営者>エクソソームの点鼻治療で慢性腎症が完治

- マンジャロ断固拒否!幹細胞治療とエクソソームでHbA1cが正常値まで改善

- 薬を使わずに糖尿病は治せる?自身の幹細胞の力を活用した再生医療という選択肢

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.1

【関連動画】当院の糖尿病再生医療臨床例part.2

【関連動画】「重度肥満症患者に対する糖尿病再生医療」

当院の糖尿病再生医療・再生医療の詳細内容については以下のページをご覧ください。

当院では、糖尿病撲滅のための特別プログラム「ASATAKU道場」の第3期モニターを募集しています。再生医療の可能性を実感し、糖尿病からの解放を目指すための第一歩を踏み出してみませんか?

第3期 糖尿病再生医療モニター募集

2023年11月5日現在

※最新の情報と異なる場合がございます。